A mis alumnos de griego de 1º de bachillerato el mundo (sus compañeros de otros bachilleratos, los parientes, la calle) les dice que estudiando latín y griego no harán nada de provecho en la vida. Es una cantinela eterna, que no se escucha más ahora que hace cuarenta años. Seguro que también tienen que oírla jóvenes que optan por estudiar carreras como Filología Hispánica o Filosofía, Arqueología o Bellas Artes. En fin, lo vocacional está reñido con lo útil.

Yo quise estudiar Filología Clásica en la universidad de Valencia, en 1984, porque me gustaba el latín, porque pensé que tener esa lengua medio domada me iba a hacer muy fácil esos cinco cursos de universidad. Me engañaba, pues me esperaban muchas asignaturas ajenas a la filología clásica, asignaturas compartidas con otras filologías, como Literatura Española, Lingüística General, Lengua Española, Crítica literaria… No había caído en la cuenta de que la Filología Clásica incluía el griego además de latín, y yo no sabía griego. Me iba a desprender los dos últimos cursos de todas las asignaturas comunes, pero el griego me iba a perseguir los cinco años.

Uno hace planes y luego lo que pasa es la vida. He sido profesor principalmente de griego desde 1990. Ayer un periodista de Radio Nacional le preguntaba a una científica cómo traducir a la audiencia la palabra «Criosfera». Se refiere a las partes heladas del planeta, respondió la mujer. Hablaban del calentamiento global, de los glaciares en extinción. Imaginemos una ciencia sin griego, cómo iba a progresar ni un metro.

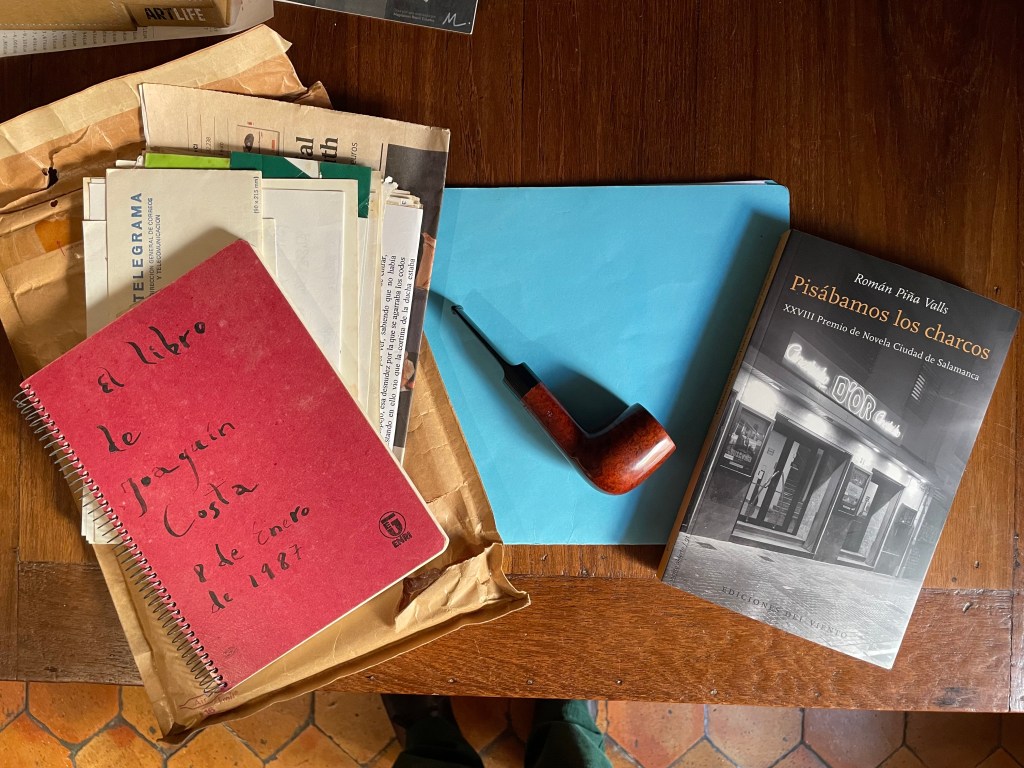

Mi atasco con el griego en la universidad, mi lucha con él, se tradujo en una conquista. Y una relación de feliz convivencia durante 35 años. Hace casi 5 años escribí una novela que ahora ha salido a la luz. Basada en hechos reales, recuerda mis cursos 2º y 3º de carrera, y el momento en que me planteé cambiarme de Filología Clásica a Anglogermánica. «Pisábamos los charcos», la titulé en homenaje a la canción de Golpes Bajos de cuya letra extraje la cita, banda sonora de una etapa muy especial de mi vida.

Te invito a leerla. Es un canto a la memoria de los amigos, la resurrección de un tiempo de sueños y descubrimientos.

________________

A la venta aquí: https://edicionesdelviento.es/es/inicio/278-pisabamos-los-charcos.html